午后,派送完上午一波生鲜外卖订单的张诚,急匆匆地走进位于同一个商场的星巴克门店,开始了一天的第二份工作。

把蓝白色的盒马制服一脱,穿上星巴克的绿色围裙,摇身一变,从骑手变成了咖啡师。

如果不是这次疫情,张诚没有想过自己会同时成为盒马骑手和星巴克合伙人。

在上海一家高级饭店担任经理6年的他,疫情过后没等来复工通知,却等来了公司的解职邮件。

疫情期间,不少灵活用工机构推出共享员工方案,协助餐饮企业将闲置劳动力转移到生鲜、商超等现阶段高频用人机构。

甚至,某机构一共为近万名餐饮企业员工提供了过渡的就业岗位,为逾百家企业解决了用工问题。

疫情给这个世界带来了很多变化,就业模式的改变也是其中的一部分。

也许,“灵活用工”今后会被越来越多的职场人士接受,成为全社会就业体系内一个庞大的“蓄水池”。

疫情导致众多餐饮店歇业,消费者从过去“点外卖”变成了“点半成品”。

一边是餐饮客户的求助:“工资实在发不出了”,另一边却是生鲜客户的用工需求激增,“我们现在需骑手”……

在这种此消彼长的需求中,灵活用工机构看到了传统餐饮和生鲜电商之间已形成一种对冲关系。

累计征得有用工需求的生鲜电商、商超配送等企业逾80家,用工缺口超过15000个,而希望输出员工的餐饮企业超过300家。

其中美团、沃尔玛通过这项计划,面向全国40个城市招聘10000名服务人员,包括6000名配送员、4000名仓配分拣员。

虽然供需对接起来,但要让餐饮员工快速适应生鲜电商、商超配送等岗位要求,并非易事。

以往在传统面试招聘模式下,跨界用工的成功率可能仅有20%。而零工机构是怎么做到的?

在某机构上填报个人信息后,张诚收到了来自某机构管家的线上面试邀请。

通过简单的线上对话,管家捕捉到除简历以外更丰富的个人信息。

这些个人信息细化到是否染发、指甲是否干净平整、普通话是否流利、说话时有没有微笑等,相当于对他进行了一次全方位的“人物画像”。

某企业通过大数据技术,将生鲜电商与商超配送等用工企业岗位需求、性质与要求梳理出逾百个属性标签,形成完整的“用工画像”。

再借助智能化算法模型,与餐饮企业员工个人能力进行精准匹配。

疫情导致众多餐饮店歇业,消费者从过去“点外卖”变成了“点半成品”。

一边是餐饮客户的求助:“工资实在发不出了”,另一边却是生鲜客户的用工需求激增,“我们现在需骑手”……

在这种此消彼长的需求中,灵活用工机构看到了传统餐饮和生鲜电商之间已形成一种对冲关系。

累计征得有用工需求的生鲜电商、商超配送等企业逾80家,用工缺口超过15000个,而希望输出员工的餐饮企业超过300家。

其中美团、沃尔玛通过这项计划,面向全国40个城市招聘10000名服务人员,包括6000名配送员、4000名仓配分拣员。

虽然供需对接起来,但要让餐饮员工快速适应生鲜电商、商超配送等岗位要求,并非易事。

以往在传统面试招聘模式下,跨界用工的成功率可能仅有20%。而零工机构是怎么做到的?

在某机构上填报个人信息后,张诚收到了来自某机构管家的线上面试邀请。

通过简单的线上对话,管家捕捉到除简历以外更丰富的个人信息。

这些个人信息细化到是否染发、指甲是否干净平整、普通话是否流利、说话时有没有微笑等,相当于对他进行了一次全方位的“人物画像”。

某企业通过大数据技术,将生鲜电商与商超配送等用工企业岗位需求、性质与要求梳理出逾百个属性标签,形成完整的“用工画像”。

再借助智能化算法模型,与餐饮企业员工个人能力进行精准匹配。

① 餐饮企业可与相关员工延续现有劳动合同关系,但只发基本薪酬,零工机构代替商超、生鲜电商等向员工发放兼职报酬。

② 另一种方式是餐饮企业和员工解除劳动关系,该员工成为机构的灵活劳动者,期间酬劳由机构直接发给员工。

等借调结束后,餐饮企业可选择与员工恢复此前劳动合同关系。

我们算了一笔账,很多借出员工的餐饮企业只需支付基础工资,相应的人力薪酬开支成本已降至原先的2/5。

甚至部分短期“暂停”劳动关系并输出员工的餐饮企业,也可以将人力薪酬成本压缩至零。

此外,考虑到疫情期间员工出行的安全性,该机构还优化了匹配算法,令整个模型尽可能压缩员工上班路程。

无独有偶,某机构位于杨浦长阳创谷的办公地,被布置成了动漫世界。

四周是《海贼王》的漫画墙绘,年轻人在电脑前埋头工作,天花板上悬挂着一个个对话框:

“我们的愿景:改变年轻人的工作方式!”像他们一样的人力资源机构还有很多家。

“在日本、美国等国家,很多餐饮零售企业发现店铺销售存在峰值与峰谷阶段,他们会在销售高峰期多招人.

在销售低迷期减少用工数量,最大限度降低薪酬开支压力。这些国家餐饮零售企业灵活用工比例达到70%-80%。”

早上在盒马配送生鲜,下午在星巴克冲调咖啡,让这种灵活用工方式变成现实的,是平台精细到小时的用工匹配方法。

“大数据把所有个人的时间和企业的需求分隔成以小时为单位的基数。

在每小时的基础上,叠加企业的用工需求和个人的年龄、技能等要素,只有在这样精细化的维度里,才能实现两者的精确配对。”

成功录取以后,会追踪每个人的工作状况以及企业对员工的评价,替员工交社保等。

像张诚这样的灵活用工者也不用担心欠薪或漏交社保。如果没有被录取,大数据将进行重新匹配。

伴随着商超、餐饮业和生鲜电商率先实施尝试“共享员工”模式,如今不少物流和制造业企业也加入了共享的队伍。

“其实在疫情以前,餐饮零售行业就已经看到了这种需求,但调整用工模式需要较大规模的变革,疫情发生之后,企业更有动力去做这件事。”

当风险事件突然降临时,灵活用工有助于缓解薪酬开支等刚性开支,让企业度过资金链难关。

疫情让企业意识到了灵活用工对降本增效的重要性,可能会加快各行各业引入灵活用工的步伐。

“从餐饮和电商快递行业,发展到更具有技术含量的职业,这是灵活用工的未来方向。”

在灵活用工的初级阶段,劳动密集型的餐饮零售业会最先有动力去尝试这种方式。

但到了第二阶段,越来越多的灵活岗位成为常态后,就会有更多的年轻人和中高端职业从业者因为享受自由的工作状态而加入灵活用工。

从初级阶段到成熟阶段,还有一段路要走。

无独有偶,某机构位于杨浦长阳创谷的办公地,被布置成了动漫世界。

四周是《海贼王》的漫画墙绘,年轻人在电脑前埋头工作,天花板上悬挂着一个个对话框:

“我们的愿景:改变年轻人的工作方式!”像他们一样的人力资源机构还有很多家。

“在日本、美国等国家,很多餐饮零售企业发现店铺销售存在峰值与峰谷阶段,他们会在销售高峰期多招人.

在销售低迷期减少用工数量,最大限度降低薪酬开支压力。这些国家餐饮零售企业灵活用工比例达到70%-80%。”

早上在盒马配送生鲜,下午在星巴克冲调咖啡,让这种灵活用工方式变成现实的,是平台精细到小时的用工匹配方法。

“大数据把所有个人的时间和企业的需求分隔成以小时为单位的基数。

在每小时的基础上,叠加企业的用工需求和个人的年龄、技能等要素,只有在这样精细化的维度里,才能实现两者的精确配对。”

成功录取以后,会追踪每个人的工作状况以及企业对员工的评价,替员工交社保等。

像张诚这样的灵活用工者也不用担心欠薪或漏交社保。如果没有被录取,大数据将进行重新匹配。

伴随着商超、餐饮业和生鲜电商率先实施尝试“共享员工”模式,如今不少物流和制造业企业也加入了共享的队伍。

“其实在疫情以前,餐饮零售行业就已经看到了这种需求,但调整用工模式需要较大规模的变革,疫情发生之后,企业更有动力去做这件事。”

当风险事件突然降临时,灵活用工有助于缓解薪酬开支等刚性开支,让企业度过资金链难关。

疫情让企业意识到了灵活用工对降本增效的重要性,可能会加快各行各业引入灵活用工的步伐。

“从餐饮和电商快递行业,发展到更具有技术含量的职业,这是灵活用工的未来方向。”

在灵活用工的初级阶段,劳动密集型的餐饮零售业会最先有动力去尝试这种方式。

但到了第二阶段,越来越多的灵活岗位成为常态后,就会有更多的年轻人和中高端职业从业者因为享受自由的工作状态而加入灵活用工。

从初级阶段到成熟阶段,还有一段路要走。

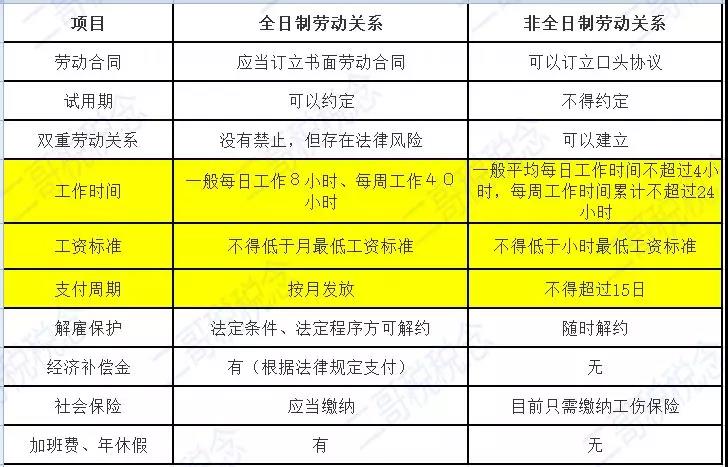

非全日制用工形式是一种灵活用工模式,它突破了传统的全日制用工模式,一定程度上弥补了全日制用工的用工刚性和局限性。

它技能满足用人单位临时性用工的需求,降低用工成本,又能满足部分劳动者的求职愿望,从而促进就业和新经济的发展。

《劳动合同法》中明确了这种用工形式的特点,相比全日制更加灵活,相关方也是由用人单位与劳动者组成,也是属于劳动关系调整的内容。

非全日制最大的特点就是其是一种灵活就业形式,单位没有社保缴纳义务。

社保是一项成本支出,所以社保入税后,很多公司都在考虑通过全日制转非全日制方式来规避社保费用。

非全日制用工形式是一种灵活用工模式,它突破了传统的全日制用工模式,一定程度上弥补了全日制用工的用工刚性和局限性。

它技能满足用人单位临时性用工的需求,降低用工成本,又能满足部分劳动者的求职愿望,从而促进就业和新经济的发展。

《劳动合同法》中明确了这种用工形式的特点,相比全日制更加灵活,相关方也是由用人单位与劳动者组成,也是属于劳动关系调整的内容。

非全日制最大的特点就是其是一种灵活就业形式,单位没有社保缴纳义务。

社保是一项成本支出,所以社保入税后,很多公司都在考虑通过全日制转非全日制方式来规避社保费用。

7*24小时服务支持

7*24小时服务支持

行业资深专家1v1对接

行业资深专家1v1对接

可靠的资金保障,完善的银行监管

可靠的资金保障,完善的银行监管

合法合规,安心有保障

合法合规,安心有保障